ATERA PEOPLE 11

あてらperson11

全国測量設計業協会連合会

前常務理事兼事務局長

宮崎清博さん

埋もれている古道を散策路として再生したい

国土地理院で「測地屋」として活躍

「僕は『測地屋』だから──」

宮崎清博さんは話の端々で何度も繰り返した。自信と矜持がにじむ。

1960年代から国土地理院で仕事をしてきた。「測地」「測図」「地図」「印刷」といった部門がある中で「測地」畑を歩む。地理院の業務を川の流れにたとえると、「測地」は最上流。航空写真を撮り、測量する。測量結果と写真を照らし合わせ、地図の元を作るのが「測図」。「地図」では山や川、道や橋といった注記を地図に加える。「印刷」で5万分の1、2万5000分の1の地図を刷り上げる。

地理院の大きな役割の一つが「日本がどの位置にあるのかを調べる」こと。宮崎さんはその一端を担ってきた。私たちが気づかないところで、日本列島は「動いている」。

人工衛星で「日本の位置」を観測

「明治時代と比べると、日本は450メートルくらい北西に動いてます。太平洋プレートから押されているから。日本列島が弧を描いたような形をしているのは、太平洋プレートとフィリピン側のプレートに押されているせいです。ハワイは年間に11センチずつ日本に近づいてきている。あと100万年もすれば、日本の領土だね(笑)。その前に海底に沈んじゃうけど」

こんなことがわかるのも、測地屋さんがいればこそだ。宮崎さんは鹿野山測地観測所(君津市)で9年間、人工衛星の観測に携わった。アルミ箔でできた風船みたいな衛星。太陽の光を反射して、肉眼で見えるくらいの明るさになる。それを鹿野山と札幌、鹿屋の3カ所から同時刻に写真に撮る。

人工衛星を扱った経験を持つ人材は地理院の中でも20人ほど。計算の原理までわかっている人となると、数人にすぎない。

「今ならGPSの機械にデータを入れれば、答えは出てくる。便利にはなったけどね。基礎を理解している人が本当に少なくなった。ただのオペレーター、ソフト屋さんばかり。世の中はどんどんそっちの方向に進んでます。たまらなく寂しいけどね」

ケニアで測量士養成の学校を建設

「『公用旅券』って見たことある?」

宮崎さんが取り出してくれたパスポートは見慣れない緑色。公用旅券は公務で海外渡航をする人にだけ発給される。

仕事で出かけた国は12カ国。それぞれの国で使われていたコインは今では貴重なコレクションだ。

ケニアでは測量の学校を造る計画を手掛けた。ケニア地図測量学院(KISM)。現地政府の大臣決裁を受けるまで、およそ2年かかった。日本政府は約16億円を拠出。建物を造り、教官を養成した。

「日本はもう手を引いたけど、KISMは今でもちゃんと機能している。ジョモ・ケニヤッタ農工大学と並ぶ優秀なプロジェクトです。今は現地の人材だけで運営しています」

ケニアの最難関・ナイロビ大学の教授たちでさえ、何のノウハウも持っていなかった。「ケニアで測量士を増やす」という夢の実現のため、宮崎さんは国中を車で駆けめぐった。

「あれほど走った日本人は他にいないんじゃない?」

第21次南極地域観測隊に「日帰り」で参加

数多い海外勤務の中には「第21次南極地域観測隊」も含まれている。南極観測隊には「夏隊」と「越冬隊」の2種類がある。夏は「日帰り」、越冬は「1泊」と呼ばれる。

「南極では夏は白夜。太陽が沈まない。だから、『日帰り』。冬は『極夜』といって、太陽が昇らない時期がある。それで『1泊』というわけです」

宮崎さんは「日帰り」組だった。そうした環境に身を置いていると、日本にいるときのような時間の感覚が失われていく。一向に眠くならない。

「1日16〜20時間くらい平気で働いてしまうんだよね。また、いいものを食ってたから。1日6500キロカロリー。肉なんか、こんなに厚いの。スープは帝国ホテルのレトルトだし。太った、太った。日本に戻っても体重が戻らなくてね」

帰国後、困ったことがもう一つあった。越冬隊参加当時、下のお嬢さんは生後6カ月。お風呂に入れてやっていた。ところが、南極から戻ってみると、なかなかなつかない。抱っこすると、泣いてしまう。

「『あんたはお父さんじゃない。どこの人?』って感じ。南極行きはたった半年だったんだけど。あれが一番つらかった」

「通勤圏・大多喜」を体現した先駆け

平日朝は毎日、高速バスで東京まで通勤していた。東京・八重洲、浜松町と勝浦を結ぶ路線が2002年に開通して以来のロングユーザーだ。

「行きも一人、帰りも一人。そんな時代が3年くらい続いた。『貸切です』なんてよく言ってたけど(笑)」

圏央道が13年、市原鶴舞まで伸長。東京まで1時間20分で行けるようになった。15年には大多喜─品川を結ぶ路線も走り始める。大多喜は今や都心への「通勤圏」といっていい。宮崎さんはそのパイオニアでもある。

「高速バスができる前、東京・麻布狸穴町のオフィスに通っていたころ。『大多喜から通える』と思ったんだよ」

毎朝、奥さんに送ってもらい、小土呂バス停から5時50分の一宮行きバスに乗る。一宮駅から6時45分発の東京行き快速。始業時刻の9時前には職場に到着する。帰りは17時ちょうどに出て、17時40分台の東京発快速を利用。文字通り「飛んで帰った」。

「『帰巣本能』なんだろうね(笑)」

「誰も知らない文化財」に目を向けたい

世界中を回ってきた宮崎さん。今の夢は大多喜の「道」を再び拓くことだ。

「大多喜には古くていい道が山の中にいっぱい残ってる。埋もれてしまってるんだね。ちょっと整備するだけで最高のハイキングコースになるんですよ」

大多喜は古くから房総半島の交通の要衝として知られてきた。今でも勝浦、小湊、御宿、大原、一宮、茂原、長南、久留里、どこへでも車で30分。

「歩いてみると、野辺の小さな花まで見える。車なら一瞬だけどね。なんてことはない小さな花を『きれいだな』『かわいいな』と感じられる。こんな経験をしないなんて、人生で損をしてる。マクロな視点とミクロな視点。いろんな目で大多喜を見てほしい」

人が入らない山は荒れていく。人との接点を失えば、自然も「死ぬ」。

「土木とは違う発想の整備が必要。自然の中に獣道みたいな散策路を造る。コースは全部、僕の頭の中にあります。地図に描けといわれれば、すぐにでも描けるよ」

「大多喜には『町の人も知らない文化財』がたくさん眠ってる。例えば、宝珠院(横山)。あそこには波の伊八 作のものすごい彫物がある。頼んで開けてもらって見たんだけど、感激したね。町の中で『どこに何があるのか』をもっと知らないと」

単なる古道の整備ではない。「自然に触れる」「歴史を訪ねる」、「健脚向き」「高齢者向き」「ビギナー向き」といったテーマを持つハイキングコースとして再生させる。

「あとは『出発点から何キロ』『○○へ向かっています』とか書いたプレートを木にでもぶら下げておくといい」

もともと地上に道はない。歩く人が多ければ、そこが道になる。

「道端に石碑が残っている。いわば、道しるべ。普段から眺めている人はいても、何が書いてあるのか読むことはない。そういうものにも目を向けてもらいたいんだよね」

道なき道を切り拓いてきた先達。宮崎さんの眼は「測地屋」ならではの方向を見据えている。

宮崎清博

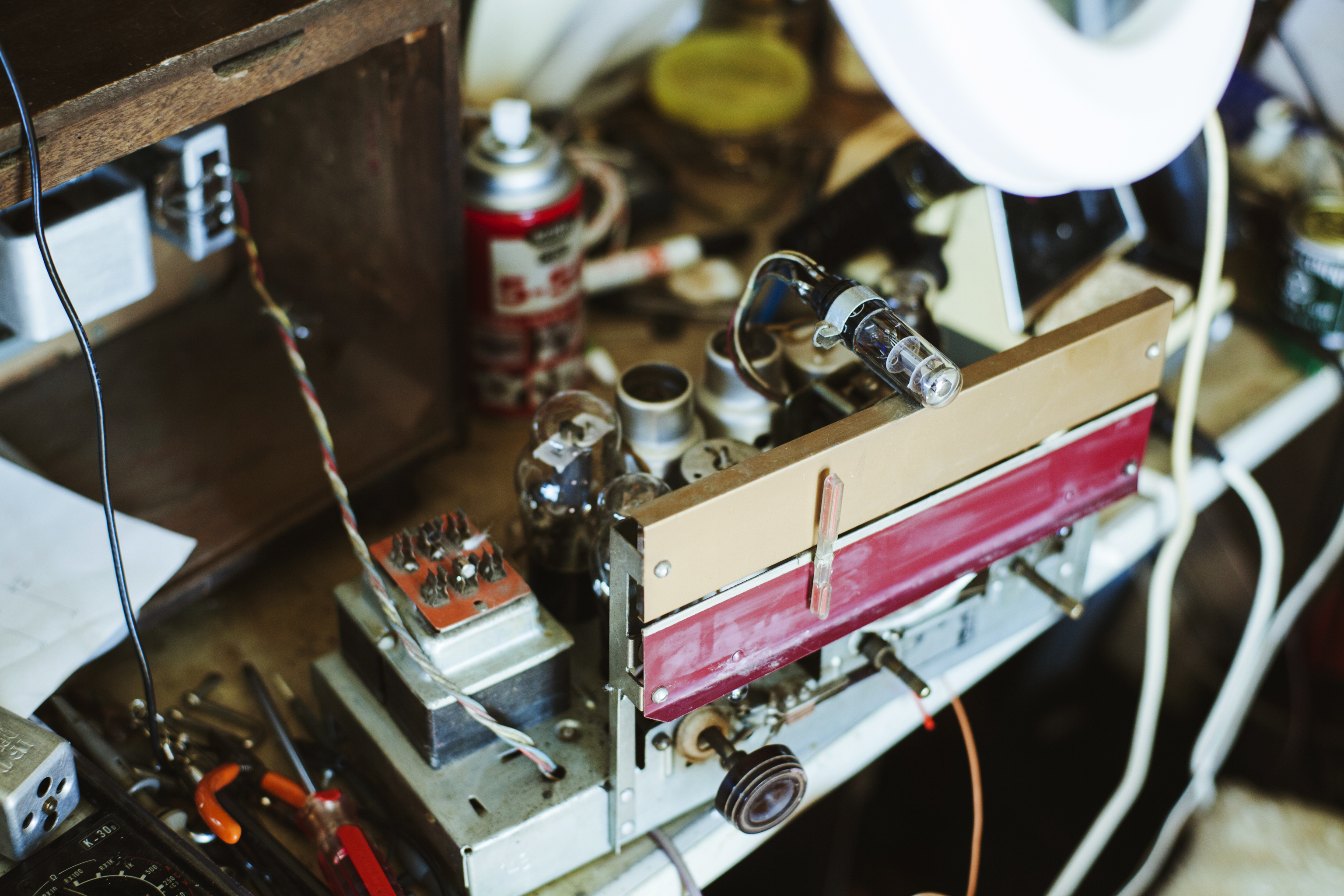

1950年3月1日生まれ。大多喜町船子出身。大多喜高校卒業後、法政大学入学。家庭の事情で中退後、国家公務員試験にも合格していたため、国土地理院に入る。1年間、技術を学んだあと、鹿野山測地観測所(君津市)で人工衛星の観測に当たる。南極、韓国、ケニア、タイ、マレーシア、インドネシアにも赴任。測地技術調整官を最後に国土地理院を辞職。全国測量設計業協会連合会を2017年3月で退職。放送大学卒業。同大学院修士課程修了修士「学術」。趣味はアマチュア無線。特に50〜60年代の無線機を修理するのが得意。加えて最近はマイボートでの釣りも楽しんでいる。